2025�N03��17���F�ɐ����ؒ��U��Ȃ�

2025�N03��17���F�ɐ����ؒ��U��Ȃ�

2025�N03��18���F���Y�Ǘ����X

2025�N03��18���F���Y�Ǘ����X

2025�N03��19���F�Ñ�G�W�v�g�W�^�̒��W�^�}�V���E���u�W

2025�N03��19���F�Ñ�G�W�v�g�W�^�̒��W�^�}�V���E���u�W

2025�N03��20���F�u�̕����`���v�W�^��˃t�@���

2025�N03��20���F�u�̕����`���v�W�^��˃t�@���

2025�N03��21���F�G�h�E�C���E�u���b�N�W�^�r�A�Y���[�W

2025�N03��21���F�G�h�E�C���E�u���b�N�W�^�r�A�Y���[�W

2025�N03��22���F�����Ⴂ [;^.^]��

2025�N03��22���F�����Ⴂ [;^.^]��

2025�N03��23���F�N�����N���[�f���t��

2025�N03��23���F�N�����N���[�f���t��

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

��T��

��T��

���T��

���T��

�@�����B�P�Q�F�R�T�̉��l�w�����s���̃o�X�Ŕ����A�P�R�F�Q�T���A���B�����Z���^�[�������߂��ɂ��邱�Ƃ��m�F���āA����܂��ߏ��̒��ؗ������u�����v�̗�Ɂi�P�R�F�R�O�Ɂj���ԁB �����̓R�X�p�������̂ł������ւ̗�Ȃ̂����A����������]�������̂ŁA�R�O���قǂō��ꂽ�B�����������[�����͂����ɗ��āA�P�O����ɂ͓X���o���B

�@�����Z���^�[���́u�����̐����k���v�ɂ͂P�S�F�R�O����\������Ă����̂����A���������A�P�S�F�Q�T����n�߂Ă��������A�ŋ��֘A�̑��k�i�m�F�j�͂����ɏI������B[;^J^]

�@�����������l�܂ŏo�Ă����̂ŁA�֓��܂ő����̂��B�ɐ����ؒ��̌Ï��X����ł���B�}�b�v�Ō���ƁA�P�O���قǂ���̂��B�ɐ����ؒ��ʂ�𐼂������B

�@�����[���B���I�Y�M�ʂ�ɂԂ��鏭����O�܂ōs�����Ƃ���ŁA�֓��w�Ɍ������Ė߂邪�A�A�r�͈ɐ����ؒ��ʂ�ł͂Ȃ��A�ЂƂ쑤�̒ʂ������Ă݂�B���₨��A�����͑f�G�� [^.^]�B�o���G�e�B�L���Ȃ��ƂȂ̓X����������Ȃ� [^.^]�B������̕��꒬�̂悤�ɃY���b�ƕ���ł���̂ł͂Ȃ��A�i�ق�́j�͂��ɊՎU�Ƃ����u���ʂ�v�ɁA�قǂ悢�Ԋu�œ_�X�ƃJ���t���Ȃ��X������A�Ƃ���ǂ���ɂT�X�ȏ㖧�W���Ă���N���X�^�[������A�Ƃ����A�����n���̂������X�̃��Y�������S�n�悢�B�������A��������Ö{���ȂǂŎU�����Ă��Ȃ�����I[;^.^]

�@�h���L���瓌���́A�l���q�ʂ�Ƃ����炵���B�P�V�F�T�T�A�O��ǂ��悤�A�֓��w�O�́u�O��ڒ������v�B����̃E�F�C�g���X�i���d����A�Ƃ��������������肭�邩�ȁj�́A�E�B�X�p�[�{�C�X�Ŗʔ����B[^.^]

�@�Q�P�F�Q�T�ɏo�āA�Q�P�F�T�W�ɒ߃���B�Q�Q�F�R�O�܂łɁA�k���ŋA��B

�@����������݁A�b��B�@�\�ቺ�ǂŐ����B���N�V�U�B�����D�D

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

�@�����B�����f���B

�@�^���Z���Y����邽�߂Ɏ�����ǂށB�i�u����傤�v�̑���₪�A���f���Ă�Ƃ����Ɂu����v�ɖ߂��Ă��܂��Ȃ��B[;^J^]�j��ӓo�^�ؖ������K�v�Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA��������ցD�D�������A���̓R���r�j�̃}���`�R�s�[�@�Ŏ擾�ł���̂� [;^J^]�B�m��Ȃ������B������̒S���҂ɃK�C�h���Ă��炢�Ȃ���A���r�[�ɐݒu����Ă��郍�[�\���̒[���Ŏ擾�����B������Đŋ��i�l����j�̖��ʌ�������ˁH[;_ _][;^.^]

�@�K�v���ނ������B�܂��A�����A�X�^���[�̓W������R���n�V�S���邱�Ƃɂ����̂ŁA�l�b�g�Ń`�P�b�g���w�������B

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

2025�N03��19���F�Ñ�G�W�v�g�W�^�̒��W�^�}�V���E���u�W

2025�N03��19���F�Ñ�G�W�v�g�W�^�̒��W�^�}�V���E���u�W

�@�����A�J�͏オ���Ă��邪�A�����͍~��炵���D�D�Ǝv������A�V���O�ɂ́A���\�Ȑ� [;^.^]�B�g�z�z�D�D[;^.^] �܂��A������o�鍠�ɂ́A�����������B�W�F�O�U�̃o�X�B�W�F�Q�R�ɒ߃�����A�Z�{�ɂX�F�P�O�B����i�݂���j�̒��Ԃ��炢�B[;^J^]

�@�X�F�Q�O�ɁA��̐擪�B�P�O�F�O�O�A�X�A�[�c�Z���^�[�M�������[�B�u�u���b�N���������ُ��� ���ʓW �Ñ�G�W�v�g�v�i�`�S���U���i���j�܂Łj�ł���B

�@������B�u�M���̒j���̃����[�t�v�́A�Ȃ��Ȃ��̃C�P�����B�u�x�X�_�̊�������ǂ�����v�́A���[�����X�ȑ��`���ʔ����B�Ƒ��������_�Ƃ��āA���Ȃ��̂��������A������q�ǂ��ȂǁA���ア�҂���鑶�݂炵���B

�@�u���{�̒�����̃����[�t�v�ł́A�p�����Ă��Ă����胏�C������^��A�|���������肵�Ă���B�u���̓����v�̉��̖��O�͎����Ă��邪�A�M�U�̑�s���~�b�h�̃N�t���ł͂Ȃ����Ɛ��@����Ă���Ƃ̂��ƁB

�@�u�V��������̐_�a�̕����͌^�v�́A��P�X���������̐_�a��̖͌^����ɁA�Q�O���I�ɕ������ꂽ���́B�u�����Z�X�Q���̐Δ�v�̏�i�ɂ́A�A�����E���[�_�Ƃ��̍Ȃ̃��g���_���A�����Z�X�Q���ɉ����̏ے����������ʂ��`����Ă���B

�@�u�l�t�F���g�C�e�B�i�l�t�F���e�B�e�B�j���܂̃����[�t�v�́A�w�̍������Ɏc���Ă���̍ʐF���������B�u�����̖؊��̃p�l���v�ɂ́A���₪�u���ꂽ���~�C�����ɕK�v�ȓ���̓��������܂Ȃǂ��`����Ă���B

�@�P�P�F�S�O�ɏo�āA���̃t���A�i�T�Q�e�j�̃��X�g�����A�uTHE SUN & THE MOON�v�ցB�G�W�v�g�t�[�h�v���[�g�ƁA�z���C�g�i�C���r�[���B�P�Q�F�R�O�ɏo��B

�@�P�R�F�R�O�A���t���A�������V�e�B�r���[�B�u���������u�̒��v�W�@�|�̒��́A�G���g���s�[����ƍR�����I���t���F�������i�R�X���]�[���j�̏ے��|�v�i�`�T���Q�T���i���j�܂Łj�ł���B

�@�D�D�܂��A�ǂ��̂ł͂Ȃ����� [;^J^]�B����Ƃ������V�����킯�ł͂Ȃ����A�v�̂悭�܂Ƃ߂��Ă���A���́i�����́j���̑S�e���c���ł���B���������������ꗿ�Ɍ��������ǂ����͋^�₾���D�D[;_ _] �܂��A���ɂƂ��ẮA�ł���B[;^J^]

�@�P�T�F�R�O�ɏo��B�V��͉��Ă����B

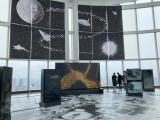

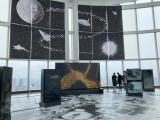

�@�P�U�F�Q�O�A�T�R�e���X���p���B�u�}�V���E���u�F�r�f�I�Q�[���AAI�ƌ���A�[�g�v�i�`�U���W���i���j�܂Łj�ł���B

�@���ʐ^�́A�r�[�v�����u�q���[�}���E�����v�B��]����L���[�u�̒��ŁA�r�f�I�����i���^�o�[�X�Ő��܂ꂽ�ŏ��̐l�ԁj���A�ω���������f�W�^�����E������i�����j������B���̓L���E�A�������u�f���o���[�E�_���T�[�Y�E�X�t�B�A�v�B�u�R���i�ЂŒ��ڂ��ꂽ����ւ̔z�B�T�[�r�X�̂��߁A���҂ƐڐG�����A�s�s�ɂ�����s���̑��݂Ƃ��čŒZ�����A�ŒZ���Ԃɒ��ޏ����z�B������l���ł���v�Ƃ̂��Ƃ����A�����ڂ́A�P�Ȃ�Q�[������Ȃ� [;^J^]�B�������L���E�A�������u�S�[�X�g�E�_���T�[�Y�a�v�͗��̍�i�����A�Ӗ��͂킩��Ȃ��B[;^J^]

�@�V���E�E�W���E�F�C���u�V���R���E�Z���i�[�f�v�́A�u�����̃E�F�n�[�p�V���R�������l����̎�ł��邱�Ƃɒ��z�āA�o�[�`�����ȊC�ӁA�����ł̃`�F�����t�V�[���A��p��AI��p�`�b�v����������H�ƋZ�p�����@�̉f���Ȃǂ��A����AI�ɂ�鉹�y�ƂƂ��ɍ\�����A�ŐV�e�N�m���W�[��f�ރ��x������l�@����v�D�D�܂��A�Ȃ�قǂȂƂ͎v�����ǁB[;^J^]

�@���̎ʐ^�͂R�_�Ƃ��A���R�u�E�N�X�N�E�X�e���Z�����u�G�t�F�������E���C�N�i�ꎞ�j�v�B�u�h�C�c�̃��}����`��ƃJ�X�p�[�E�_�[���B�g�E�t���[�h���q�ɐG������A�n���u���N���p�ق���Ϗ����ꂽ��i�ŁA�f���Ɖ����A����K���X�����ō\�������B���������s�т̒n�Ɏ����I�Ɍ���Ă͏����鎩�R���ہu�ꎞ�v�ɒ��z�āA�J���t�H���j�A�B�f�X�E�o���[�ƃ��n�[�x�����ł̃t�B�[���h���[�N�ō�Ǝ���̎悵�����A���╗�i�̎ʐ^�A3D�X�L�����A�W�{��^���f�[�^��g�ݍ��킹�ĉ��z�̌Ƃ��̐��Ԍn��n��o���Ă���v�D�D�t���[�h���q�ɐG������Ă���Ƃ����̂́A������ [^J^]�B�r�f�I�f�����Ȃ��Ȃ������Ȃ��̂����A�B�e����ƁA����͉��͗l�Ƃ����̂��ȁA���A������Ȃ���ȁA��ʂɐ��ʖ͗l���ʂ��Ă��܂��Ȃ��B�����̉f���̃N�I���e�B�́A�����ƍ����ł��B

�@���́A�A�h���A���E�r�V�����E���n�X���u�z���͂̏I���V���[�Y�v�Ƃ������̍�i�̂ЂƂB��Ǝ��g���f�U�C�����������Ȃǂ̐l�H�����A�`�h���g�����f�W�^�����Ńp�����[�^��ς����f�����O���A�\���Ɂi�f�W�^����ԂŁj�u���Ԍo�߁v���������ʂ��A�ēx�R�c�����Ă���B�܂��܂����ȁB[;^J^]

�@�P�C�g�E�N���t�H�[�h�A�����_���E���������u�鍑�̌v�Z�F�e�N�m���W�[�ƌ��͂̌n�� �P�T�O�O�N�ȍ~�v�́A���ِF�B�u16���I�ȍ~�̃e�N�m���W�[�ƌ��͂������ɗ��ݍ����Ă�������`���o���A�S��24���[�g���́u�n�}�v�v�ł���B�Ȃ����s���{�P�Ő\����Ȃ��� [_ _]�A�T���v���Ƃ��āuInterface�v�̃G���A��ڎʂ��Ă������B�����������́u�N�\�v�쐬��Ƃ́A��҂ɂƂ��đ�ςȕ��ɂȂ����͂��ŁA�A�܂����B

�@�����āA�A�E�g�v�b�g�̎�@�I�ɂ͒P�Ȃ�u�f���v�i���邢�́u�Q�[���v�j�ɗ��߂��A�u���e�����v�́i���̈Ӗ��ł́j�u�ϔO�I�v�ȍ�i�������A�������{�W�̕]���̕�����ڂɂȂ�ł��낤���B

�@�P�V�F�S�O�ɉ����o��B�X�^���[���o����A���͂�_�ЂƂȂ� [;^.^]�B�P�W�F�O�S�̓���J���ɏ��A�P�W�F�T�S�ɉ��l�B�݂Ȃݐ����́u����䂯�I�{�����[�I�v�ŔӎށB�Q�O�F�Q�T�ɏo�āA�Q�O�F�S�U�A�߃���B�Q�P�F�Q�O�ɓk���ŋA��B

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

2025�N03��20���F�u�̕����`���v�W�^��˃t�@���

2025�N03��20���F�u�̕����`���v�W�^��˃t�@���

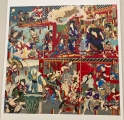

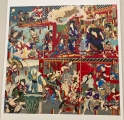

�@�����B�܂��܂������B�W�F�R�O�̃o�X�B�W�F�S�X�ɒ߃�����A�X�F�T�O�A�L�y�����ÉÓ����ɔ��p���B�P�O�F�O�O����A�u�̕����`���v�i�`�R���Q�R���i���j�܂Łj�ł���B�ʐ^�B�e�̓W����ł��邪�A�w�������}�^����̃X�L������D�悵�A�X�L��������ȍ�i�Ɍ���A�ʐ^���f�ڂ���B

�@������A����t�D���u�ܐ��s��c�\�Y�̎b�v�A�̐썑����u�����s��c�\�Y�̐��告�A�ܐ�����e�V��̔~���ہv�A�L���������u�u�������Q���i ���E�̗���v�O���s��㑠�̈��ʏ��m�Z�V���v�A�O��̐�L���i����j���u�u���s�O�\�Z�i�� �[�씪���v�\�O���s���H���q��̂��܂荲���v�B�S�̂Ƃ��ĕۑ���Ԃ��ɂ߂Ă悢���Ƃɋ����B

�@���̂R�_�́A�ʐ^�B�L���������u�c���������z���_�t�v�́A�U���g�̑��B�������������u�u���n����̒k�� ������Ԍ����� �^�i�ܖ��v�ܐ�����e�ܘY�̓����t�����v�B�u�u�~�K�S��v�v�͕S���g�̑����Ȃ̂����A�����͂��̎ʐ^�����y���ɐF�N�₩�ȁA�قƂ�ǐ��肽�Ăق�ق�̕i���Ȃ̂ł���B

�@�O��̐�L���i����j���u�l���s�쏬�c���̓V���V�@��v�ƁA�u�ܐ��s��c�\�Y�̉̕��W�\���ԔV�� �i���v�B�쑽��̖����u�����_������v�́A�A�C�f�A�����̖����ȍ�i�B

�@�O��̐�L���i����j���u�ŋ��� �V�g�� �����G�Ӂv����B�u�ŋ��v�Ɓu�V�g���v�A�e�U�_�Z�b�g�Ȃ̂����A��҂͌���W���ł͂R�_�݂̂̓W���ł������B

�@������A�u�s���� �\�|�v�A�u���ԁv�A�u�Ԉ��v�B

�@�u���䗠�v�A�u��ԃ��ԁv�A�u�ŋ������v�B

�@�ȍ~�͐V�g�������ŁA�u���V���̍��v�A�u�����v�A�u�����l�c�v�B��������f�B�e�[�����悭�`�����܂�Ă���A�ςĂ��ĖO���Ȃ��B[^J^]

�@�P�P�F�Q�O����z���C�G�ŁA�Ǐ��Ŏ��Ԓ����B�P�Q�F�P�O�ɏo�āA�P�Q�F�R�S�ɐV�h�B�P�Q�F�S�T�A�����S�ݓX�̐��ʓ����̑҂����킹�ꏊ�ցB�P�R�F�O�O�ɂX�l�W�����āA�u�����炵���E���V�h�X�v�ցB���n���s�g�ƍ������āA�P�P�l�B��ˎ����t�@���̉�ł���B������ԔN���Ƃ����킯�ł͂Ȃ� [;^J^]�B�n�߂܂��Ă̐l���A���l���B�V����̎����̌����i�z�z�j��A�ߋ��ȂǁB���l���Ȃǂɔ��\���ꂽ�F����̕��͂��܂Ƃ߂����q������������B�Ȃ��Ȃ��ǂݐ�Ȃ��قǂ̗ʂȂ̂ł���B[;^J^]

�@�P�U�F�S�O�ɓX���o�āA���R���U�B�P�V�F�P�R�̍鋞���ŁA�P�W�F�O�R�ɒ��s�̒߃���D�D�̗\�肾�����̂����A��X�C�b�`�o�b�N���āA�P�W�F�P�W�ɒ߃��� [;^.^]�B�P�W�F�T�R�A�A��B

�@���t�I�N�ɏo�Ă��� Roland Saturn 09 SA-09 �̋ɔ��i���A��ނ� [;^J^] ���D���Ă��܂����D�D[;_ _][;^.^]

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

2025�N03��21���F�G�h�E�C���E�u���b�N�W�^�r�A�Y���[�W

2025�N03��21���F�G�h�E�C���E�u���b�N�W�^�r�A�Y���[�W

�@�����A�g�����B�����̗���G���A�ɎU�z���������܂̂����߂����܂���������Ȃ��̂ŁA�lj��ŕ��������B

�@�V�F�S�X�̃o�X�B�W�F�P�R�ɒ߃�����������s���̒��s�ւŁA�X�F�S�W�A���B�P�O�������߂��ɁA���旧���p���B�u�G�h�E�C���E�u���b�N�@������݂�]�ˊG���v�i�`�S���P�R���i���j�܂Łj�ł���B

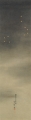

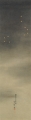

�@�u�����猩���v�̃Z�N�V��������A�܂��A������u����R���}�v�B�u�n��F�Ŗ�̈ł�\������v�Ƃ����̂́A�l���Ă݂�Ɠ���ۑ�ł���B�L���Ȃ̂́A���R���P�́u�ɉ�̉e�ہv�i�Ȃǁj�B�u�Ŗ���������̔E�҂�����v�G�́u����i�̋L���j�łȂ���Ε\���s�\�v�A�Ǝw�E�����̂́A�Ėږ[�V�����������Ȃ��B���̊G�͌����Ƃ���Ă��Ȃ��ł��傤�� [;^J^]�B���̉��̂悤�Ɍ����邩������܂��A������������u���|�}�v�ł� [;^J^]�B���̃��[���A����ˁB[^.^]

�@�ēc���^���u���G�撟�v�́A�e�G�\���Ƃ������Ƃ������āA���鐴�����v�킹��B����́A♂�t���Ă���E���̐l�����A���ڂɂ́i�T���l�ł́j�e�̃V���G�b�g�̂悤�Ɍ����邩�炩������Ȃ��B��ؑ�����u�ō�����}�v�́A������̍��A�E���閾���̍��ł���B���ɂ���Ė�̈ł�\�����Ă���Ƃ����A������܂����i�L���j�Ȃ̂ł���B

�@�����F�N���u����ەٌc�}�v�ɂ́A�u��h�F�N���M��v�Ə�������Ă���B�܂�A�������F�N���ȉ�Ƃ��āi�����Łj�`�������̂Ȃ̂ł��邪�A����ł��̃N�I���e�B�D�D�܂������A���t���o�Ȃ� [;*.*]�B�X��P���u���}�v�́A�قƂ�ǗޗႪ�Ȃ��A���F�ɋP�����݂̂�`������i�B��������A�k�l�������ł��邪�A�����Ɛ����Ⴄ�B

�@�ȉ��́A�ȑO���Љ�����Ƃ̂���A��엹�����u��\�Z��Ґ}�v�ƁA���̕����}�B���͂���A�߂�����D�� [^J^]�B���ւɕ��������낤���Ȃ��B

�@��엹�����u�H���}�����v���̂́A�u���v�̍�i�ł͂Ȃ��B���̓W����̎���̂ЂƂƂ��āA�u�P���������������A�]�ˎ��㓖���̈Â�����ŊςĂ݂�v�A���̑f�ނł���B�������ɉ͎g���Ȃ��̂ŁA�Â������W�����̒��ŁA�X�C���V�~�����[�g�����u�s����ȁv�Ɩ����u�́u���邳�v�Ɓu��炬�̃s�b�`�v���ς����ĊϏ܂���B��͂��i�����ނ��j�̂�����̂ł���B

�@�u�ے��ƃC���[�W�v�Z�N�V��������́A�ɓ���t���u����ꢉi�u�Z�\�E��|���v�j�v�B�S�S�W�}����̂Q�_�ł���B

�@�u���̕����G�v�Z�N�V��������A�܂��A���������u�������J�}�v�B���M�́u�n�ʐF�v�̍��ł��邪�A����D���g���Ă���B�̐�L�t���u����l�}�i�������J�}�j�v���A�n�ʐF�B�n�̔Z�W�̎g�������I�݂ł���B

�@�̐썑����u���l�}�v�́A�u���̉��ρv�̍��Ƃ��āB���{�M�E�̐썑����u���c�Ɣ��l�}�v�́A�u���Ȃ鍕�v�̍��Ƃ��āB��҂ł́A�����̎��h�̗̑��I����ł������{�M�����c���A���傪���l��S�����Ă���B���S�̎d���Ƃ��̕`�����A���܂�ɂ��u�炵�����āv�ʔ����B[;^.^]

�@�P�P�F�O�O�ɑޏo�B�P�P�F�Q�Q�ɐ��������s�c�O�c���ŁA�P�P�F�T�T�A�_�ے��B���H�́A�X�}�g���J���[�Ń|�[�N�J���[�B�m��Ȃ������̂����A�u2025�N �_�ے�������݂��t�F�X�e�B�o�� �t�̌Ö{�܂�v�i�R���Q�R���i���j�܂Łj������Ă����B�Ȃ��łP�O���قǍw�����A�P�S�F�T�O�ɔ��B

�@�P�T�F�Q�O�A�O�H�ꍆ�ٔ��p���B����ρA�L�y�������蓌���w����̕����߂��� [;^J^]�B�u�ْ[�̊�ˁ\�\�r�A�Y���[�v�i�`�T���P�P���i���j�܂Łj�ł���B�Ȃイ�������A��v��i��\��j�͑�̓W������Ă���킯�ŁA��������܂Ƃ��ɃZ���N�g���Ă�Ɓu�r�A�Y���[��W��ҏW���Ă�̂��I�v�Ƃ����i���L�̔��e���z�����j�J�́^��ƗʂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�C�܂���ɂĂ��Ɓ[�ɂ��[������ɏE���Ă���B[^.^][;^.^]

�@�u�u�W�[�N�t���[�g�v��Q���v�i1892�N�j�́A��ւƉ��������l��|�������Ƃ̃W�[�N�t���[�g�B�u���܂��̌��ɂ����Â�������A���J�i�[���v�i1893�N�j�́A�u�T�����v�i���C���h�j�ւ̑}��ł͂Ȃ��B���ꂪ�o�ŋƎ҂̖ڂɂƂ܂�A�u�T�����v�ւ̑}�G���������ꂽ�̂ł���B

�@�u�x���̖J���v�i1893�N�i����j�A1907�N�i����j�j�́A���́A�u�T�����v�ւ̑}��B�u�����O�X�̎E�l�v�i1894�N���j�́A���s�ɂ͓���Ȃ������u�G�h�K�[�E�A�����E�|�[��i�W�v�̂��߂̑}��B

�@�����ŁA�M���X�^�[���E�����[���R�_�B�ǂ����Ă܂������[�Ȃ̂��ƌ����� [;^J^]�A�P�D�����������C���h�́A�i��]���ɂȂ����Ƃ͂����j�r�A�Y���[�̑}��������Ă����B�Q�D���C���h�́A���C�X�}���X�́u�������܁v�iWikipedia�j�����ǂ��Ă����B�R�D�u�������܁v�ł́A�����[�ɂ��u�T�����v���̗g����Ă���i�u���z���p�I�F�o���v�Q�Ɓj�D�D�ȏォ��A���C���h���]��ł����}��́A�����[�ł́u�T�����v�̂悤�ȍ�i�������̂��ł͂Ȃ��낤���D�D�Ƃ�����������A�{�W�ɏo�W���ꂽ�Ƃ�������ł���B������A�u�S���̃T�����v�i1873�`76�N���j�A�u�T�����̕����v�i1876�N���j�B�u�T�b�t�H�[�v�i1871�`72�N�j�͊W�Ȃ����A�܂�����ŁB[;^J^]

�@�ĂсA�r�A�Y���[�B�u�����݁v�i1896�N�j�͌���̑�\��ł��邪�A�u�T�����v�Ƃ̓^�b�`���S���قȂ��Ă���B�����āA�u�x���E�W�����\�����w���H���|�[�l�x�̓�����V�v�i1898�N�j�������A�͂��Q�T�Ś�܂������I���̓V�˂́A���ł���B�����ł���A����D�D

�@�P�V�F�Q�T�ɔ����A���l�ɖ߂�B�������u����䂯�I�{�����[�I�v�B�Q�O�F�Q�O�ɏo�����ƁA�u�����Η��v�ɂ�����āA�ʎq�����߂��H������ [;^J^]�B�Q�P�F�T�T�ɋA��B

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

�@�����B�����̌ߑO���ɁA���D�����r�`�|�O�X���͂��͂��������̂����A�͂����̂́A�~�j�J�[�U�̋l�ߍ��킹�ł����� [;^.^]�ʁB�o�i�����Ǝ҂��������Ɏ��Ⴆ���悤���B���������A�������Ƃ���A�P���Ԕ��قǂŕԐM�������B�A�����ꂽ�ԑ���ɁA���}�g�̉c�Ə����甭�������B

�@��ɂȂ��Ă���o���B�Q�P�F�Q�U�̃o�X�i�g���u�����������Ƃ̂��ƂŁA�T���قǒx�ꂽ���j�ŏo���B�g�����B

�@�Q�P�F�T�Q�ɒ߃���w���A�Q�Q�F�O�U�ɉ��l���B�����̂x�b�`�s�ɁA�Q�Q�F�P�Q�B�Q�Q�F�T�O�A�����獂���o�X�ŁA���ɔ��B

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

�@�U�F�P�R�A���h�o�V�~�c�^���[�O�o�X�^�[�~�i�����B�����ɗ���͎̂n�߂āB�����߂��̋g��ƂŒ��H��H�ׁA�U�F�S�R�ɔ��B�P�R���߂��ɐ��{�k���ɒ��������̂ŌߑO�����Ă���̂����A�P�O�����܂ł͑�̂ǂ����J���Ă��Ȃ� [;^J^]�B��ɂ���āA���V���Ɏ��Ԃ��Ԃ��Ɍ������B

�@�D�D�ŁA��ɂ���Ă܂����Ă��A��_�O�����_�œ�j���� [;_ _]�ʁB���������Ɋw�K�����A���̔n���ł��������_�ɂ́A���f�������Ȃ��� [;^.^]�ʁB�߂��ɂ������ԏ�̊Ǘ��H�̂��Z����ɁA�����_�̓n�����q�˂���A�u�������ł��n�����ł��s���܂���v�A�Ƃ̂��ƁB�܂��܂��~�c�Ȃ����炠����Œn���ɐ���̂́A���S�t���O�ł���B[;_ _]�i����n�̃I�[���h�r�e�t�@���ɂ́A�u�~�c�n���I�f�b�Z�C�v�i�x�W�j�̋��|���g���E�}�ƂȂ��Đ��݂��Ă���̂��B[;^.^]�j��߂肵�A�~�c�V��������n���ē˔j�����B

�@�V�F�O�V�A��]���B���V���ɒ������B���[���K�N���܂ŎU���������ƁA���s��������O�̍L��ɖ߂�B���͂��̍L�ꂪ�A���ň�ԍD���ȏꏊ�Ȃ̂��B�x���`�œǏ��B�u���{������j �����E�吳�E���a�E��k�E���C���{�v�u���{������j �����E�吳�E���a�E�S���E�������{�v�i��������Í�����s��j�ȂǂƂ����A�낭�ł��Ȃ��{�ł���B[;^J^]

�@�X�F�R�T�A���̍L��ɖʂ��Ă���u���ǂ��{�̐X ���V���v�ɁA���߂ē����Ă݂��B�Ȃ��Ȃ��ʔ����B�����͊G�{��W�����i�C���A�q�ǂ������̕��w�S�W�Ȃǂ������Ǝv���Ă����̂����A�����Ƃ����{�A���Ƃ��u���[�}�l�̕���v�Ȃǂ������Ă���B�w�̌��\����{������B��������邪�A�S������Ƃ͌���Ȃ��B�u�F���Z��v��uONE PIECE�v�Ȃǂ́A�ŏ��̂ق��̊������ł���B�X�y�[�X�̖������낤���A�u�Ǐ��ւ̂Ƃ�������ɂȂ�����v�Ƃ����v�z���_�Ԍ�����B�u�F���ւ̖��v�̃R�[�i�[�ɁA�r�e�i�n���J�����ɂ̐w�j�������B�u�Q�O�O�P�N�F���̗��v��u�F���̃����f�u�[�v�i��������N���[�N�j�A�u�ΐ��̐l�v�i�A���f�B�E�E�B�A�[�j�͂킩�邪�A�u�n���̒����ߌ�v�i�I�[���f�B�X�j�́A�����Ⴄ�Ǝv�����ǂȁB[;^.^]

�@�P�O�F�S�T�ɑޏo���A�P�P�F�O�V�A�ǂ��悤�ɍL��ɖʂ��Ă��鋞�㒆�V�����E�Ȃɂ틴�w���甭���āA�P�P�F�S�Q�A���{�k�����B���т͑O��ǂ��悤�A�w�̒��߂̋������ӂ���B�ʐ^������Ƃ��������������߂����Ɍ����邪�A�r�[���̒l�i�͂������ʂȂ̂ŁA���f��G�ł���B[;^.^]

�@�P�R�F�O�O�ɔ����āA���Ɍ����|�p�����Z���^�[�Ɍ������B�N�����N���[�f�̉��t���ł���B

���[���X�E�����F���^���E���@���X

���[���X�E�����F���^�}�E���[���E����

���q�����g�E�V���g���E�X�^�������s�p�Y�̐��U�t

�q���w���^�c�����

�Q�X�g �R���T�[�g�}�X�^�[�^�Ώ�^�R�q

�nj��y�^�N�����N���[�f

�@���̊y�c�́A�ǂ̃\�������肵�Ă��āA���S���Ē�����B�i�����̏ꍇ�́A���Ƀz�����B�j���̋����ɂ��ẮA�O�����Ƃ��̕�������ł����悤�ȋC�����邪�A�\���ɐ������N���A���Ă���B������ɂ���A�����F���ƃ��q�����g�E�V���g���E�X�̉����A�m���ɂ��Ă����B���ē������������A�t�҂̂j����Ɋ��ӁB

�@�P�U�F�P�O�ɉ����A���~�c�ցB�A��̃o�X�͂Q�Q�F�S�O���Ȃ̂ŁA���Ԃ̂Ԃ������̗v [;^J^]�B���r���[�Ȏ��������ȁB

�@�~�c�̒n���ɐ���̂͂܂��܂������������Ƃ��� [;_ _][;^J^]�A�n��̕��͂��������Ȃ�Ƃ��������B�N�ɂP�x�A���邩���Ȃ����Ȃ̂ŁA�y�n�����S�R�������Ă��Ȃ��̂��B

�@�P�T�N�߂��O�̋L���ł́A�T�E�X�Q�[�g�r���ƃm�[�X�Q�[�g�r��������A���̂ǂ��炩�ɉ�L���������͂��ł���B�����Ŏ��Ԃ�ׂ���̂ł͂Ȃ����A�ƁA�y���f�r�� [;^J^]�A�T�E�X�Q�[�g�r���̂P�P�e�ɔ��������B�吼���u�̌W�i�W��������j�Ȃǂ��J�Â���Ă���B�Ȃ��Ȃ��f�G�ȍ�i�����������A�Փ���������ɂ͂������������B[;^J^]

�@�����t���A�Ƀn���Y���������̂ŁA��Ɋ����u���o�C���s���[�v���B�i����܂Ŏg���Ă��Ȃ������̂��B�j���͍����A��s�o�X�Œ������Ƃ��ɁA���Ȃ�ɂ������̂ł���B�Q�Ⴆ��قǂł͂Ȃ��ɂ���A�]���A��s�o�X�ł����܂Œɂ��Ɗ��������Ƃ͂Ȃ������B�̂����i�܂��͉^���s���j�ƌ�������鎄���]���Ă��������������A����͂Ƃ����� [;^J^]�A�A�r�̖�s�o�X�ł͑K�v���ƁA���f���܂����̂łˁB�S��~��̂��̂�I��ł݂��B

�@�܂��P�W���߂��B���̂��Ƃǂ��Ŏ��Ԃ��Ԃ��ɂ���A�o�X�ɏ��x�ꂽ���ςȂ̂ŁA�܂��A�o�X��̏ꏊ���m�F����B�i�����������̂ƁA�����ꏊ�ł����B�j��������_�ɂ��̂�����������邱�Ƃɂ���B�P�W�F�R�O�A��}�O�ԊX�̒��́u��}�Ï��̂܂��v�B�O�サ���Ƃ��Ɍ����Ă����A�I�ɚ����ׂ̗�̂P�O���قǂ̌Ï��X�X�g���[�g�B�Ȃ��Ȃ������̓X�������A���p�����L�x�Ȃ̂ł���B

�@�P�X�F�P�O�ɔ��B���Ƃ͋��������I[^J^]�i�������������������ǂȁB[;^.^]�j�D�D���A�Ȃ��Ȃ��荠�ȓX���݂���Ȃ��B���������Ƃ�����u�L�q�̂�������� �~�c�������X�v��S�Â��肵�Ă����̂����A���ȁB�k�쒃�������Ƃ������H������T���A�ׂ�́i�����������ȁj�X�ɓ�����肾�����Ƃ�����ԈႦ�āu�؍�����v�ɓ����Ă��܂��� [;^.^]�B�܁A���܂ɂ͂����� [;^J^]�B�؍������̖��t���́A���͂���قǍD�݂ł͂Ȃ��B�c�}�~�n�ƃg�}�g�r�[���Ŏ��Ԃ��Ԃ��A�Q�P�F�R�O�ɏo��B�i�Q���Ԑ����Ȃ̂ŁB�j�X�̑O�̃x���`�œǏ����Ď��Ԓ����B�Q�Q�����A�o�X��ɖ߂�A�Q�Q�F�S�O�A�����獂���o�X�ʼn��l�Ɍ������Ĕ��B�i�m�[�X�Q�[�g�r���A�T�E�X�Q�[�g�r���A���h�o�V�J�����A��}�O�ԊX�̈ʒu�W�����ݍ��߂��̂��A����̏��̑傫�Ȑ��ʂł������B�j

�ڎ��֖߂�

�ڎ��֖߂�

��T��

��T��

���T��

���T��

���

���

�q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�

�q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�

Last Updated: Mar 27 2025

Copyright (C) 2025 �q�c�킽��

Mail [KurataWataru@gmail.com] Home [http://www.kurata-wataru.com/]

2025�N03��17���F�ɐ����ؒ��U��Ȃ�

2025�N03��17���F�ɐ����ؒ��U��Ȃ�

2025�N03��18���F���Y�Ǘ����X

2025�N03��18���F���Y�Ǘ����X

2025�N03��19���F�Ñ�G�W�v�g�W�^�̒��W�^�}�V���E���u�W

2025�N03��19���F�Ñ�G�W�v�g�W�^�̒��W�^�}�V���E���u�W

2025�N03��20���F�u�̕����`���v�W�^��˃t�@���

2025�N03��20���F�u�̕����`���v�W�^��˃t�@���

2025�N03��21���F�G�h�E�C���E�u���b�N�W�^�r�A�Y���[�W

2025�N03��21���F�G�h�E�C���E�u���b�N�W�^�r�A�Y���[�W

2025�N03��22���F�����Ⴂ [;^.^]��

2025�N03��22���F�����Ⴂ [;^.^]��

2025�N03��23���F�N�����N���[�f���t��

2025�N03��23���F�N�����N���[�f���t��

���

��� �q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�

�q�c�킽��̃~�N���R�X���X�ւ̔�